Briefing note

Intervención de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con ocasión de la presentación del libro América Latina, China y Estados Unidos: perspectivas latinoamericanas de las relaciones internacionales en el siglo XXI

Santiago, 12 de enero de 2016

Salón de Sesiones del Senado, ex Congreso Nacional

Enrique Iglesias García,

Ricardo Lagos,

Luis Maira,

Julio Sau,

Amigas y amigos,

Es un verdadero honor compartir esta presentación con figuras de la talla política e intelectual del Presidente Lagos y de mi entrañable antecesor, Enrique Iglesias. Más aún, es un orgullo para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ser, junto a ellos, parte integrante de este esfuerzo por dar nueva vida a un instrumento tan urgente y necesario como el Consejo de Relaciones Internacionales de América Latina y el Caribe (RIAL).

Nuestra membresía, nuestro compromiso y nuestra participación no son casuales. Vemos en el RIAL un espacio indispensable, que converge con las mejores tradiciones del pensamiento que alentó el nacimiento y el desarrollo de la propia CEPAL.

Cuando en nuestra América Latina discutimos hoy sobre desarrollo, integración, democracia e igualdad, retomamos la senda que abrieron gigantes como Raúl Prebisch, Celso Furtado y Aníbal Pinto.

El paisaje de estos senderos, sin embargo, ha cambiado. Nuestra América tiene, en este siglo XXI, un rostro nuevo, tributario por cierto de su historia, pero abierto a un mañana que se dibuja con el impulso de pueblos que en buena hora se reclaman protagonistas y no simples espectadores.

Creo oportuno evocar las palabras del querido y recordado Luciano Tomassini, autor intelectual del RIAL original, que explicaba su nacimiento “a partir de la brecha existente entre la importancia del contexto externo para el desarrollo de los países de la región y la capacidad que estos poseen de analizar dicho escenario”.

Reconociendo esas raíces, esta nueva etapa del RIAL persigue, en esencia, cuatro objetivos fundamentales. El primero es generar un debate —hoy aún muy limitado— sobre la inserción global de una región que es cada vez más dependiente de los procesos y fenómenos internacionales.

El segundo consiste en retomar la tradición del pensamiento latinoamericano, relanzando una mirada “conjunta” a las relaciones internacionales de los países de la región que, sin eludir las diferencias existentes, realce ideas e intereses comunes de acuerdo con el principio de que la calidad de la política exterior es un elemento determinante para el desarrollo.

El tercero se basa en aprovechar la gran cantidad de información disponible sobre América Latina y su desarrollo, y ordenarla en torno a los problemas estratégicos y políticos que la región enfrenta en el mundo actual.

El cuarto supone que la conjunción de los actores académicos y políticos debe realizarse con respeto a las especificidades de cada uno, pero no por ello es menos necesaria si se desea que el pensamiento especializado tenga efectos prácticos en la acción y coordinación de los gobiernos y los centros de influencia de la región.

En la actualidad, nuestra región dispone de mayores espacios de acción política conjunta y un mejor posicionamiento internacional. No obstante, hay que determinar exactamente cuáles son esos espacios, cómo sacarles el mayor partido posible y cómo potenciar más nuestra nueva autonomía.

Hoy, la región dialoga con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la interpela desde el Sur, para colocar la igualdad en el centro y abordar las brechas estructurales sobre la base de un keynesianismo ambiental global y de cambios schumpeterianos de calidad y eficiencia que den lugar a un gran impulso ambiental, fundamentado conceptualmente en la sostenibilidad. De esta forma, se promueve una agenda más equilibrada que incluya los intereses de los países en desarrollo.

Queremos subrayar la importancia de que la implementación de esta agenda transformadora respete plenamente un multilateralismo real, efectivo y funcional que garantice una gobernanza global, capaz de proporcionar bienes públicos como la paz, la estabilidad financiera, la protección frente a las pandemias y la seguridad climática.

En estos momentos, vivimos cambios tectónicos, con un claro traslado del poder del Atlántico al Pacífico, la irrupción de China y el aumento de las interacciones económicas y comerciales Sur-Sur, que desplazan el intercambio Norte-Norte, en lo que se aprecia como un cambio estructural de la distribución mundial del poder. Sin embargo, pese a que los países del Sur emergente son económica y financieramente más importantes y sistémicamente influyentes que antes, esta situación aún no se refleja en la arquitectura actual de la gobernanza mundial.

Las últimas crisis han puesto de manifiesto que la globalización no ha creado los mecanismos necesarios para salvaguardar la estabilidad económica internacional y evitar la degradación de las condiciones de vida de millones de personas en todo el mundo. Dichas crisis han puesto de relieve el hecho de que los problemas globales requieren soluciones globales y un auténtico sistema de gobernanza mundial. Por ello, vemos como una de las tareas más importantes del momento hacer los mayores esfuerzos para consolidar la integración regional.

Hoy existe una mayor apertura en América Latina para reconocer que no hay soluciones ni modelos únicos que se apliquen a todos los países por igual. La diversidad ha ganado espacios y lo que nos une es, ante todo, el valor de la democracia y el deseo de reinventar espacios propios de convergencia en el ámbito político para la integración y el desarrollo. Explorar esas rutas es el destino de la agenda del RIAL y el libro que hoy presentamos constituye un testimonio concreto de esa voluntad.

Quiero aprovechar para agradecer, a través de Julio Sau, la activa colaboración del Fondo de Cultura Económica. Su acogida y generosidad no solo le han permitido al RIAL beneficiarse de sus probadas capacidades editoriales, sino que también le han permitido incorporarse como miembro pleno a una familia intelectual imponente, a esa patria grande de las letras que levantó sus muros y ventanas de la mano de gigantes como Daniel Cosío Villegas y Arnaldo Orfila.

Amigas y amigos, asistimos hoy a la presentación de un trabajo excepcional, una herramienta que encara el desafío de tratar de entender y explicar desde nuestra región el impacto y las proyecciones que suponen los cambios tectónicos que están operando hoy en el mundo, con especial atención al vínculo triangular que se ha configurado entre nuestros países, China y los Estados Unidos.

Este libro recoge y amplía el rico intercambio que se desarrolló en el marco de la Primera Reunión Anual del RIAL, llevada a cabo en México en 2014. Académicos e investigadores de primer nivel presentaron entonces y perfeccionaron después, enriquecidos con el intercambio, una serie de informes monográficos que apuntan a cuatro temas de primer orden para entender el escenario de las relaciones internacionales de la región de hoy y mañana.

Víctor Godínez y Patricia de los Ríos concentran su atención en el panorama de los “factores internos” que determinan los desafíos encarados hoy por los Estados Unidos; Enrique Dussel y José Luis León-Manríquez en las diversas dimensiones de la nueva relación que ha emergido entre China y nuestra región. Guadalupe González y Olga Pellicer perfilan los rasgos de la posición internacional del México de este siglo, mientras que Mónica Hirst y María Regina Soares describen los énfasis de la actual política exterior brasileña.

Son cuatro piezas solidas, exhaustivas y pedagógicas, buen testimonio del carácter de sus autores y de la capacidad de convocatoria del RIAL. En sus respectivas áreas, los autores se cuentan entre los académicos más prestigiosos del continente. Además, a diferencia del proceso convencional de trabajo para este tipo de bibliografía, es notorio el impacto positivo que tuvieron en sus contenidos los debates sostenidos en el marco del RIAL. Diversos actores políticos, responsables de organismos multilaterales y profesionales conocieron sus borradores, plantearon sus dudas y sugerencias, e intercambiaron opiniones franca y cordialmente, sentados juntos a la misma mesa. Se reconoce en ese proceso parte del valor agregado que la “dinámica RIAL” imprime al esfuerzo compartido de entender mejor el horizonte internacional en el que se sitúa la región.

El libro contiene una primera parte sustantiva, que recoge tres trabajos encargados con posterioridad al encuentro de Nuevo Vallarta (México). Los dos primeros fueron escritos por quienes hoy me acompañan en este proscenio. Se trata de ensayos que permiten que sus lectores nos beneficiemos de su experiencia, trayectoria y conocimientos, fruto de las décadas de actividad en las más altas responsabilidades públicas que marcan sus respectivas biografías. Los ensayos también acusan un rasgo distintivo que los describe a ambos: más allá de las funciones ejecutivas que han cumplido, más allá de la responsabilidad contingente de dirigir instituciones, actuar y decidir, los dos se han consagrado también, con tesón, a la reflexión, al estudio sistemático, a la investigación documentada y al más exigente debate intelectual. Han habitado simultáneamente el territorio de la contingencia y el de la reflexión estratégica, el de la praxis pero también el de la teoría.

Ricardo Lagos nos confronta a la evidencia de la inestabilidad del actual sistema internacional, a lo inadecuado de su estructura de cara al cambio de época que atravesamos y a la incapacidad de ese sistema para procesar que los actores de las relaciones internacionales se han multiplicado, rebasando el monopolio convencional del mero vínculo entre los Estados.

De esta forma, certifica el fin del orden de Westfalia, pero, inquietantemente, advierte sobre un futuro sin contornos nítidos. Lo cito para compartir con ustedes la angustia: “sabemos de dónde venimos, pero no sabemos a dónde vamos”.

Sin embargo, ofrece algunas pistas. Destaco dos de ellas. En el horizonte, se reconoce la presencia de un continente asiático que irrumpe con tal fuerza que obliga a Occidente a “corregir su concepción como centro del mundo”. Se atisba también la necesidad de repensar, a la luz del avance tecnológico y de las comunicaciones, la arquitectura de la propia democracia.

¿Cómo recrear un orden internacional que incorpore en su estructura estos hechos nuevos? O, como se pregunta el propio Lagos: “¿cómo es posible cambiar un orden internacional en el que unos tienen derecho a veto y, precisamente, usando ese veto se oponen a un cambio que disminuya su poder? ¿Cuánto tiempo más puede durar la legitimidad de ese orden internacional?”.

No obstante, si las instituciones de la gobernanza política global están expuestas a estas dificultades, no escapan tampoco de la mirada aguda de Lagos las insuficiencias de las instituciones de la gobernanza financiera y retrata con crudeza cómo la realidad y las necesidades de los nuevos actores centrales del orbe rebasan los anquilosados límites de Bretton Woods.

Vivimos tiempos en los que las finanzas se han desacoplado en gran medida de la economía real, en los que sus instrumentos e intereses invaden el territorio de las propias soberanías. Ricardo Lagos se pregunta y nosotros con él: “¿qué sentido puede tener una elección nacional en un país si la sustancia de las políticas está determinada por agencias calificadoras y los mercados internacionales?”. Su respuesta, y también la nuestra, afirma la necesidad de establecer un sistema de más y mejores regulaciones en el ámbito financiero.

Desde estos trazos que nos hablan del perfil de nuestro presente, Ricardo Lagos propone imaginar el papel de nuestra región. Y lo hace con optimismo, lo cual es de agradecer.

En un mundo donde el protagonismo transita del Atlántico al Pacífico, nuestra geografía nos brinda una ventaja preciada, a condición de que articulemos una unidad de propósitos y rechacemos divisiones artificiales. Podemos y debemos desempeñar un papel más relevante y servirnos más y mejor de los instrumentos de concertación que hemos ido creando. Y, en esto coincidimos, el más potente de esos instrumentos es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Don Enrique, como siempre, vaya a usted mi tributo de admiración y reconocimiento. Pocos son en verdad quienes pueden describir la historia de la trayectoria reciente del pensamiento económico latinoamericano con tanta autoridad y un conocimiento tan directo.

En trazos finos, de forma clara y pedagógica, Enrique Iglesias caracteriza la sucesión de modelos que irrumpen desde mediados del siglo pasado hasta el presente. Desde las primeras incursiones de la CEPAL durante la posguerra, pasando por el retorno a la ortodoxia de los noventa, hasta las condicionantes que dieron paso a la década dorada de 2000.

Es en verdad una lección de historia certera y breve pero muy contundente. Realiza el recorrido necesario para reconocer lo andado y prefigurar las rutas que se abren en adelante. Para que estas rutas sean auspiciosas, Enrique Iglesias propone afirmarlas en cuatro pilares potentes: la reforma educativa, la batalla por la productividad, la lucha por la igualdad y la reforma de las instituciones.

Al leer sus líneas, me entusiasma y me motiva, como actual Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, constatar las coincidencias de enfoque, la evidencia de que formamos parte de una comunidad coherente de ideas y de que, con todos los matices que se quiera, formamos parte de una misma escuela y hoy miramos hacia adelante apoyados en los hombros de nuestros maestros comunes. Usted, don Enrique, entre ellos.

Esa afinidad explica también por qué compartimos su frustración por el frágil presente del proyecto de la integración y la misma preocupación por el deterioro palpable de los flujos comerciales. Con usted, don Enrique, alzamos la voz para persuadir a nuestra región de la necesidad impostergable de construir política industrial y constituir cadenas de valor. Brinda usted argumentos persuasivos y juntos apostamos por imaginar un sendero de desarrollo sostenible, justo e igualitario que conjure el lastre de nuestra heterogeneidad estructural.

Culmina esta sección del libro con un trabajo provocador, de la mano de Juan Gabriel Tokatlian. En él se nos propone de nuevo, como también lo hizo Ricardo Lagos, asumir el final del orden de Westfalia, pero audazmente se sostiene que quizá el futuro sí que tenga nombre propio, que la emergencia de los países del sur podría anunciar el advenimiento, en reemplazo del orden anterior, de la “Southfalia”.

Este tránsito, en el terreno de los valores, supondría ubicar ahora en el papel central a la justicia, en vez del orden. Sería un tránsito en virtud del cual las nuevas voces no solo se atreverían a emular los principios fundamentales que sostenían hasta ahora las relaciones internacionales, sino que innovarían y propondrían nuevos enfoques. Se cuentan en este ámbito el “hexie shijie” (mundo armónico) de cuño chino, el “trusteeship” (tutela) hindú y la noción de “responsabilidad al proteger” impulsada por el Brasil tras el fiasco en Libia de la premisa de la “responsabilidad de proteger” (responsibility to protect).

Cierra su ensayo Tokatlian con una nueva e ingeniosa provocación. Analiza el vínculo entre nuestra región y los Estados Unidos proponiendo, ante la evidencia del fin de la doctrina Monroe, un nuevo instrumento para entender las relaciones interamericanas, la singular doctrina Troilo. A estos efectos, Tokatlian cita la estrofa del tango “Nocturno a mi barrio”, donde el gran Aníbal Troilo canta: “Alguien dijo alguna vez que yo me fui de mi barrio. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Si siempre estoy llegando”.

No deja de tener razón en esto. Los Estados Unidos siguen siendo una presencia ineludible, otra poderosa razón para articular voz propia y construir una nueva y más madura interlocución regional. Sin embargo, concediendo que no debemos dejar de prestar atención al Norte, indudablemente el vector novedoso, cuya comprensión requiere aún empeñar grandes esfuerzos, es el gigante asiático. Quisiera aprovechar mis últimos minutos para compartir con ustedes nuestra propia mirada sobre el asunto.

Amigas y amigos, sin duda uno de los cambios de mayor importancia de las últimas décadas es la consolidación de China como potencia económica y geopolítica con una posición predominante en el mundo, como la que tuvo hasta fines del siglo XVIII. Su capacidad de incorporar el progreso técnico y cambiar su estructura productiva ha llevado a la reducción de la brecha de su PIB per cápita con el de los países más avanzados. En 2014, las economías china y estadounidense representaban el 16,6% del PIB mundial cada una y a la primera se debía la mayor parte del aumento de la participación de los países emergentes en esa variable. Entre 1993 y 2014, las economías emergentes y en desarrollo aumentaron su participación del 42% al 57%, pero, si se excluyera a China, el aumento sería solo de 4 puntos porcentuales (del 37% al 41%).

El nuevo papel de China en la economía internacional fue el resultado de su excepcional dinamismo económico: durante casi tres décadas, a partir del inicio de las reformas económicas en 1979, mantuvo una tasa de crecimiento real media cercana al 10%, un caso único en la historia económica. Su contribución al crecimiento global ha aumentado, pasando del 5% en la década de 1980 al 25% entre 2000 y 2014. En este último período, fue la economía que más contribuyó al crecimiento mundial, seguida por los Estados Unidos (21,2%).

El crecimiento económico chino se benefició fuertemente de la estrategia de las corporaciones multinacionales de trasladar su producción y empleo en una amplia gama de industrias y servicios hacia regiones que ofrecían menores costos de producción.

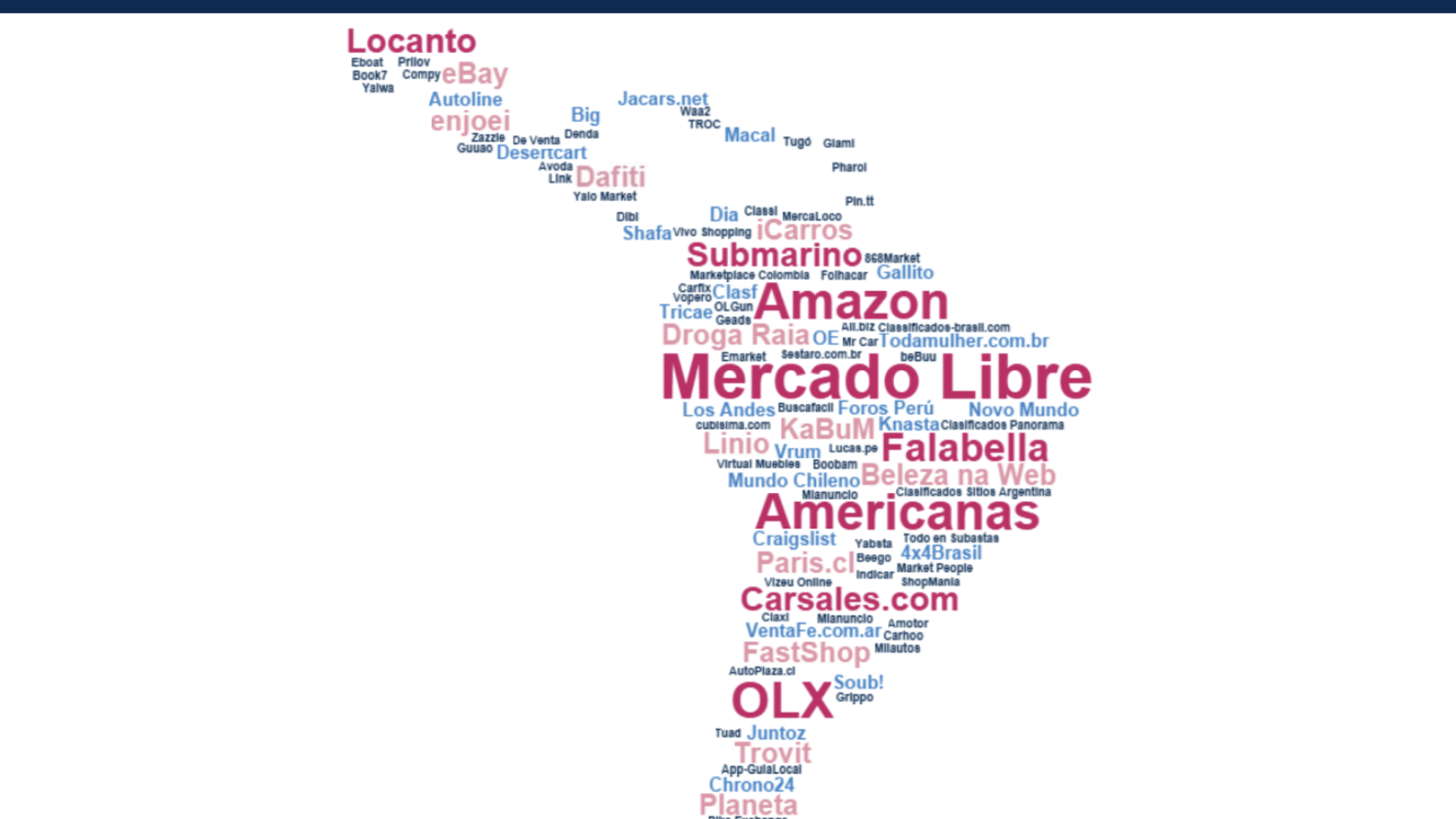

Sobre estas bases, China comenzó a jugar un gran papel en el comercio internacional, llegando a ser uno de los principales socios comerciales de los países desarrollados y de algunos en desarrollo, particularmente de América Latina y el Caribe: es el segundo socio comercial de la Unión Europea y de los Estados Unidos, el tercer mercado de exportación de estos y su principal fuente de importaciones. Como el segundo mayor exportador mundial y el tercer mayor importador de bienes y servicios, se transformó en un importante consumidor e importador de materias primas, lo que impulsó, junto con fuertes procesos especulativos, el alza de sus precios, que registraron máximos históricos entre 2000 y 2013.

Como parte de un proceso de transición desde un modelo basado en el sector externo y la inversión hacia uno con mayor peso del consumo y los servicios, la economía china se ha desacelerado. Se espera que su tasa de crecimiento, que se situaba cerca del 10% en promedio entre 1980 y 2014, disminuya a menos del 7% en el próximo quinquenio, aunque algunos analistas esperan una tasa sensiblemente menor. La consecuencia más importante de esta nueva normalidad es que disminuirá su contribución al crecimiento económico y al comercio mundial, así como a la demanda de productos básicos, lo que implica un factor adicional de incertidumbre en la economía global. Al desafío de reequilibrar su patrón de crecimiento, se suman focos de fragilidad interna, entre los que destacan el creciente endeudamiento y la concentración de la deuda en sectores económicos y municipalidades donde no existe una regulación adecuada, así como el crecimiento del sector financiero paralelo (shadow banking), que representa cerca del 51% del PIB.

El avance de China tiene un impacto significativo en la economía política internacional en ámbitos importantes para la región, como los de las relaciones globales, las relaciones con los Estados Unidos y la propia China y el proceso de integración regional. Es ahí donde quiero detenerme un momento.

En el ámbito regional latinoamericano, también se siente fuertemente el nuevo papel de China. Si bien China no quiere ser vista como una amenaza al liderazgo estadounidense, el gran aumento del comercio, las inversiones y los préstamos chinos ha llevado a una nueva realidad de influencia y poder. Ello ocurre no solo porque China ha financiado numerosos proyectos y se ha convertido en una fuente alternativa de financiamiento y tecnología para varios países con dificultades en cuenta corriente, sino también porque la bonanza de los productos básicos amplió el margen de autonomía de las economías de América del Sur. Esta mayor autonomía ha dado lugar a distintas estrategias comerciales. Así, México, Centroamérica y los países de la costa del Pacífico se han aproximado más a los Estados Unidos, con los que han celebrado acuerdos de libre comercio, mientras que los países de la costa atlántica han sido más renuentes a fortalecer ese vínculo. Esto ha fragmentado las relaciones hemisféricas y regionales.

A pesar de sus intereses comunes y de los espacios potenciales de cooperación, la relación entre China y América Latina y el Caribe ha sido predominantemente de tipo Norte-Sur. China ha tenido una presencia creciente en la región en proyectos de infraestructura y explotación de recursos naturales. Aunque ese país se percibe como una economía en desarrollo y demanda ser tratado como tal en los foros internacionales —lo que le permite aplicar exitosas políticas de cambio estructural—, tiende a actuar en sus relaciones con otras economías en desarrollo de acuerdo a lo previsto por el modelo de centro-periferia. Es necesario, por lo tanto, redefinir los términos de esta relación para impulsar un nuevo estilo de desarrollo basado en la Agenda 2030.

La política china no responde a las mismas motivaciones en las distintas subregiones de América Latina y el Caribe. Mientras que en América del Sur se interesa por acceder a los recursos naturales, este no es el determinante principal de su presencia en el Caribe y Centroamérica. En países como Jamaica y Nicaragua, China invierte en la infraestructura de transporte para utilizarla como plataforma internacional de su comercio. En otras economías del Caribe y Centroamérica, las empresas chinas han identificado oportunidades de inversión donde no lo hicieron los inversores nacionales o de otros países. Finalmente, en su condición de potencia global, China tiene interés en incrementar su presencia diplomática en la subregión, varios de cuyos países mantienen relaciones diplomáticas con el gobierno de Taipéi.

La región debería crear condiciones para negociar desde una posición más ventajosa las oportunidades que surjan de sus relaciones con China o de los márgenes de autonomía generados por los nuevos mercados y fuentes de financiamiento. Mientras el mundo se mueve hacia megaacuerdos comerciales y se articula en torno a un conjunto de pocos actores de gran tamaño (Estados Unidos, la Unión Europea y China), integrados en sus regiones y con gran poder de negociación, América Latina sigue fragmentada y sin una estrategia común. Es posible que, en algunos países, el optimismo de los años de bonanza haya debilitado el interés por la integración. El fin del auge y las dificultades del escenario internacional hacen necesario un esfuerzo a favor de la convergencia y el fortalecimiento de los mecanismos de integración regional. A ese esfuerzo creo, contribuye el presente libro. Al mismo propósito responde la reemergencia del RIAL.

Muchas gracias.